BMJ Mental Health | 机器学习揭示2.1万名中国大学生亚临床精神病性症状的高危风险因素及其性别差异

- 来源:未知

- 作者:bmjchina

- 日期:2025-12-12

- 分享:

主要发现:

近日,BMJ Mental Health期刊发表的一项研究利用机器学习技术预测了大学生亚临床精神病性症状(SPS)风险。该研究采用大规模大学生样本数据,并运用9种机器学习模型,系统地评估了童年创伤和近期压力源在SPS风险中的预测作用,首次详细阐明大学生中的SPS风险因素及其性别特异性,为未来高校心理健康干预提供了新视角。

Childhood trauma and recent stressors in predicting subclinical psychotic symptoms among Chinese university students in southwest China: a machine learning analysis within a gender-specific framework.

doi: 10.1136/bmjment-2025-301761

研究背景

亚临床精神病性症状(SPS)包括偏执与疑心、社会退缩、情感反应不稳定及思维脱离现实等,是精神分裂症等严重精神疾病的潜在前驱症状。研究表明,SPS在大学生中发病率较高,其中约20%的个体症状持续存在,7%可能发展为精神病性障碍,这对青年人的心理健康及社会功能造成了严重影响。尽管已有研究指出童年创伤和生活压力事件是SPS的主要风险因素,但其具体影响路径和核心风险因素尚未得到充分解析,尤其在缺乏针对中国大学生群体的大样本、多变量、性别分层整合预测模型的情况下,这一研究领域亟待深入。

主要研究

该研究采用的主要策略是基于来自中国西南地区三所高校的21,208名本科生问卷数据,深入分析学业压力、人际关系困扰、健康适应、童年期虐待、疼痛、肥胖、家族遗传史等多重压力和健康因素。通过应用XGBoost、随机森林、逻辑回归等九种主流机器学习方法,并结合t-SNE可视化、SHAP特征解释、决策曲线分析等先进工具,研究实现了对SPS风险的精准预测,并评估了模型的临床应用价值。研究还通过一个包含8000多名大学生的外部样本对所构建的机器学习模型进行了验证,以增强模型的可靠性与普适性。

主要技术路径包括:

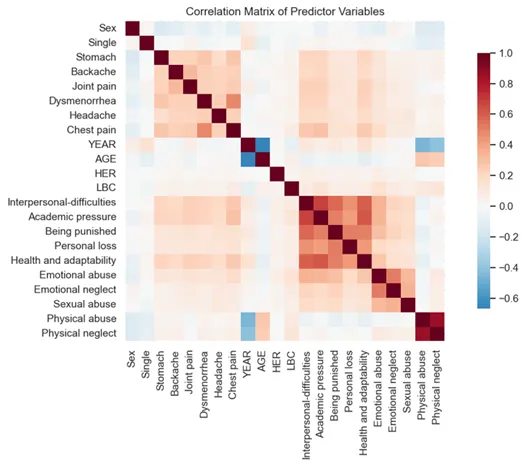

1. 特征工程与可视化分析:通过皮尔森热力图、卡方检验、t-SNE等识别高相关变量,揭示各压力源之间的复杂交互。

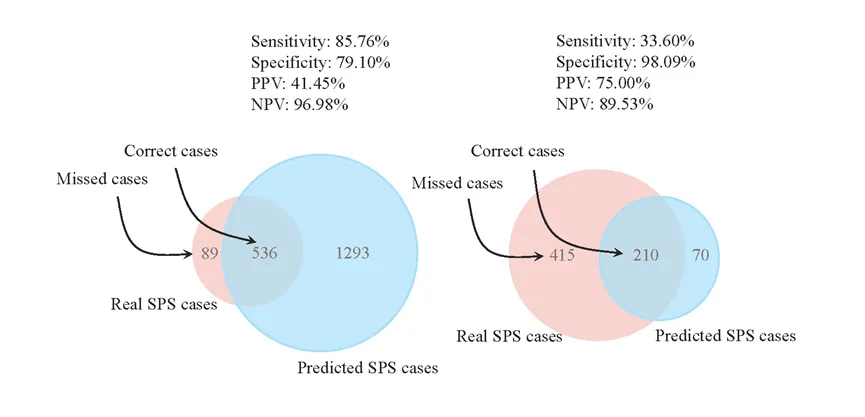

图2 XGBoost模型在亚临床精神病性症状(SPS)预测中的性能表现

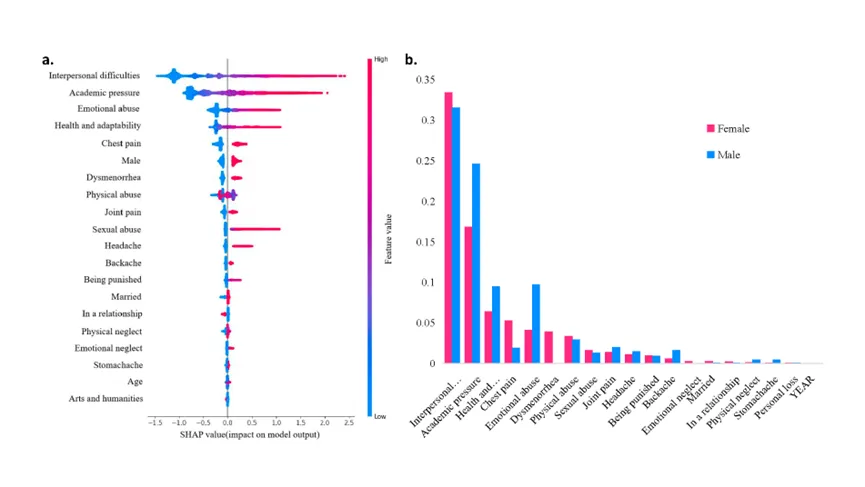

图4 SPS风险预测中的关键特征重要性(SHAP值)及性别差异特征表现

总结

该研究首次利用大规模、多中心及机器学习的实证框架,系统梳理了导致大学生SPS的多重风险因素及其性别差异,为高校心理健康的早期筛查与精准干预提供了科学依据。建议高校心理健康服务在关注学业压力和人际关系的同时,专注于高危学生,特别是经历过童年情感虐待的学生及女性群体,设计出具备性别友好性的心理评估与支持方案。

此外,该研究为精神疾病高危状态的预测建模和预防性干预提供了新的范式,推动了心理健康领域中人工智能的临床转化。

作者简介

参考文献:

关于BMJ Mental Health BMJ Mental Health发表精神卫生领域的基于循证的创新的研究、系统综述以及方法学文章,旨在促进精神病学家、心理学家以及其他精神卫生专业人士的多学科合作,推动对临床相关主题的学术讨论,并指导真实世界实践以改善患者和照护者的结局。 收稿率:18% 期刊官网:mentalhealth.bmj.com

出版频率:连续出版

出版速度:

投稿至初步决定:35天(中位时间;含外审)

接收至发表:34天(中位时间)

2024年影响因子:11.4 / 4.9 (由于期刊在2023年更名,2024年拥有两个影响因子)

京公网安备 11010502034496号

京公网安备 11010502034496号